Menahan Efek Anarkhi: Tanggung Jawab Bersama Negara, Media, dan Masyarakat

--

Oleh: Prof. Dr. H. Mustari Mustafa (Ketua Harian YIC Masjid Al Markaz Al Islami / Presidium KAHMI Sulsel)

DALAM beberapa hari terakhir, tensi sosial di Indonesia kembali meninggi. Aksi-aksi protes yang bermula dari keresahan terhadap kebijakan pemerintah meluas menjadi demonstrasi di banyak daerah. Pada titik ini, kita menyaksikan bagaimana suara publik berhadapan dengan negara dalam situasi yang tidak selalu mudah. Fenomena ini dapat dibaca dengan kacamata Framing Theory dan Political Opportunity Structure, dua teori yang membantu menjelaskan mengapa demonstrasi kerap berubah menjadi anarkhis dan bagaimana negara seharusnya merespons.

Framing Theory mengajarkan bahwa peristiwa sosial dipersepsi publik sesuai bingkai (frame) yang dibentuk media. Aksi damai seringkali tenggelam di ruang pemberitaan, sedangkan aksi anarkhis segera mendapat atensi besar karena lebih dramatis, lebih mudah memancing emosi, dan lebih “layak siar”. Dengan kata lain, anarkhi menciptakan frame krisis yang memaksa isu dipandang serius. Dalam situasi krisis, publik merasa ada keadaan darurat yang menuntut respons segera, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sementara itu, Political Opportunity Structure (Charles Tilly, Sidney Tarrow) menegaskan bahwa protes radikal lahir ketika saluran resmi partisipasi politik tidak bekerja dengan baik. Jika aspirasi warga disumbat atau diabaikan, maka bentuk protes cenderung meningkat eskalasinya. Dari sudut pandang ini, anarkhi bukanlah tujuan utama demonstrasi, melainkan “jalan pintas” ketika ruang partisipasi demokratis dianggap tertutup.

Karena itu, jika pemerintah hanya menanggapi aksi dengan pendekatan keamanan tanpa membuka ruang dialog, maka risiko anarkhi justru makin besar. Anarkhi menjadi rasional bagi sebagian kalangan karena diyakini sebagai satu-satunya cara agar suara mereka didengar.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, langkah deklarasi damai yang dilakukan Forkopimda Sulsel, pimpinan universitas, dan Ormas seperti KAHMI Sulsel pada Minggu 31 Agustus 2025 patut diapresiasi. Inisiatif ini, yang diprakarsai Pangdam XIV Hasanuddin, menunjukkan kesadaran akan bahaya eskalasi anarkhi. Namun, kita juga perlu realistis. Deklarasi damai saja tidak cukup menahan derasnya arus kekecewaan yang bisa memicu aksi keras.

Karakteristik aksi sosial saat ini, terutama di era digital, memiliki kecenderungan mencari perhatian melalui cara-cara dramatis. Aksi yang tenang dan damai mudah sekali diabaikan, sementara aksi dengan sedikit sentuhan chaos cepat menjadi sorotan publik. Karena itu, deklarasi damai harus disertai dengan kesadaran bersama: pemerintah wajib menghadirkan solusi konkret atas krisis, media harus berhati-hati dalam membingkai pemberitaan, dan masyarakat pengguna media sosial sebaiknya menahan diri agar tidak menambah api dengan konten provokatif semata demi jumlah penonton.

Media dan medsos kini berperan ganda: bisa menjadi jembatan penenang, tapi juga bisa memperbesar gelombang anarkhi. Framing yang berlebihan pada kekerasan dapat menciptakan efek domino, menormalisasi chaos, bahkan mendorong kelompok lain untuk meniru. Karena itu, tanggung jawab moral media dan warganet adalah menjaga agar publikasi tidak mengundang keresahan yang lebih luas.

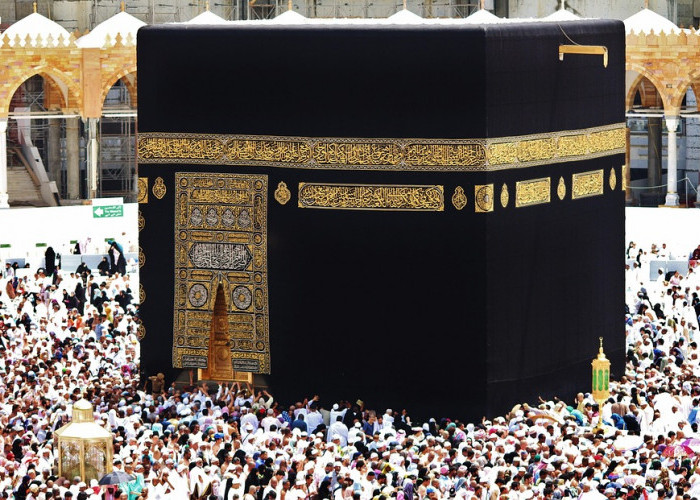

Kegiatan doa dan zikir bersama di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar pada Ahad malam 31 Agustus 2025 juga merupakan langkah yang bermakna. Kehadiran Pangdam, tokoh masyarakat, dan jamaah menunjukkan upaya untuk menguatkan sisi spiritual masyarakat. Namun perlu kita tegaskan: pesan moral dan spiritual tidak boleh berhenti sebagai seremoni belaka. Spiritualitas harus diturunkan ke dalam tindakan nyata, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Bagi umat Islam, merusak fasilitas umum atau menebar kekerasan jelas terlarang. Tetapi larangan ini baru efektif bila dibarengi dengan keadilan dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan doa bersama tanpa kebijakan nyata yang menurunkan ketegangan. Spiritualitas harus mengantar pada kesadaran kolektif bahwa merusak adalah kesalahan, dan menutup ruang dialog adalah kekeliruan.

Oleh sebab itu, pesan penting yang harus sampai ke pemerintah sebagai penanggung jawab krisis adalah: bukalah ruang partisipasi yang lebih luas dan serius. Jangan biarkan warga merasa suaranya terabaikan. Dengan begitu, dorongan menuju anarkhi bisa ditekan. Anarkhi pada dasarnya hanyalah gejala dari dua hal: frame media yang lebih suka menyorot chaos, dan struktur politik yang menutup kanal aspirasi. Jika kedua hal ini dikelola dengan bijak, maka aksi damai bisa kembali mendapat tempat yang terhormat.

Pada akhirnya, stabilitas bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan aparat, tetapi juga oleh keberanian pemerintah untuk mendengar. Deklarasi damai dan doa bersama hanya akan bermakna jika disertai tindakan nyata: merespons aspirasi rakyat, menjaga pemberitaan media agar proporsional, dan mengarahkan medsos agar tidak menjadi panggung provokasi. Dengan itu, bangsa ini dapat keluar dari lingkaran anarkhi menuju ruang dialog yang lebih bermartabat.***

Sumber: